- Start

- Stadtrundgang

- Ameldungs Apotheke

- Angeln an der Hase

- Augustinerinnenkloster

- Augustinerkloster

- Dänisches Quartier

- Dominikanerkloster

- Franziskanerkloster

- Französisches Quartier

- Gertrudenberg

- Große Straße

- Johanniskirche

- Kleine Kirche

- Kaiserliches Quartier

- Kurbrandenb. Quartier

- Kurmainz. Quartier

- Schwedisches Quartier

- Seminarstraße

- Rathaus

- Vitischanze

- Team & Partner

- Rückblick 2023 -

Dem Frieden ein Gesicht geben – die Ausstellung im Diözesanmuseum

„Endlich ist zwischen den Keyserlichen

und Schwedischen ein handschlag geschehen ...

mitt dem andeutten, daß hiermitt der Schwedische friede solle geschloßen seyn.“

(Gesandte Sachsen-Altenburgs, 1648)

Was gibt es zu sehen?

Auswurfmünze

Auswurfmünze, 14.Oktober 1648, Metall, Diözesanmuseum Osnabrück, Foto: H. Pentermann

Der Friedensschluss war ein bedeutsames Ereignis, das gebührend gefeiert wurde. Aus diesem Grund ließ man auch sogenannte Auswurfmünzen prägen, die unter das Volk geworfen wurden – eine Tradition, die im Kern bis in die römische Kaiserzeit zurückreicht. Ein Exemplar einer solcher Münze, welche erst kürzlich als großzügige Schenkung in den Bestand unseres Museums übergegangen ist, können Sie in unserer Sonderausstellung bewundern.

Hansken der Elefant

Anonymus, Hansken der Elefant, Stich, ca. 1650, Rijksmuseum Amsterdam, Object number RP-P-OB-77.795, (Public Domain CC0 1.0 Universell)

Hansken war in Osnabrück!

Ansammlungen wichtiger Persönlichkeiten zogen auch immer Schausteller und Gaukler an, die bisweilen mit Tieren auftraten. Ein Beispiel ist der wohl auf Ceylon (heute Sri Lanka) geborene Elefant Hansken, der im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts mit seinem Besitzer durch Europa tourte und während der Friedensverhandlungen auch in Osnabrück Station machte. Leider können wir diesen schönen Druck aus dem Rijksmuseum in Amsterdam nur als Kopie zeigen, aber ein Elefant mit dem Namen Hansken muss einfach einen besonderen Platz in unserem Herzen haben.

Goldene Kutsche

Goldene Kutsche der Dona Maria Francisca de Sabóia aus der 2. Hälfte 17. Jh., Kutschen-museum Lissabon, Modellnachbau (1:10) von José Cardoso Brito, Portugal, Foto: Brito/Museo Nacional dos Coches, Lissabon

Die Gesandten stritten nicht nur um die Details des Friedensvertrages, sie wetteiferten auch in ihrer Selbstdarstellung. Durch die zur Schau gestellte Pracht wollten sie ihre eigene Bedeutung unterstreichen. Ein Mittel der Wahl waren prunkvolle Kutschen. Zwei nach Originalvorbildern geschaffene Modelle können Sie in unserer Sonderausstellung bewundern.

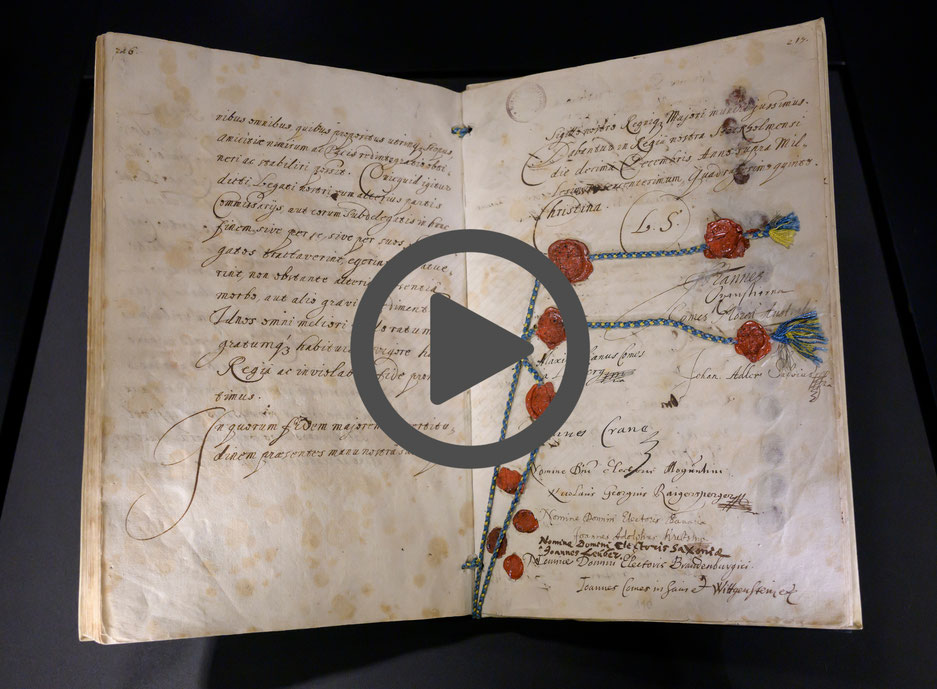

Friedensvertrag

(Instrumentum Pacis Osnabrugensis, IPO), 24. Oktober 1648 (Kaiserliches Exemplar), Papier, 41 aufgedrückte Siegel, AT-OeStA/HHStA UR AUR 1648 X 14/24, Foto: H. Pentermann

Friede zwischen Kaiser Ferdinand III. und den deutschen Reichsständen einerseits und Königin Christina von Schweden andererseits. Ein Friedensvertrag bedarf natürlich auch der schriftlichen Fixierung. Im Falle der Osnabrücker Verhandlungen trägt das Ergebnis den klangvollen Namen „Instrumentum Pacis Osnabrugensis“. In unserer Sonderausstellung können wir erstmals in Osnabrück das für den römisch-deutschen Kaiser bestimmte Exemplar zeigen.

Fragment eines Nachttopfs

Fragment eines Nachttopfs 16./17. Jh.,

Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück

Unsere Sonderausstellung richtet ihren Blick auch auf das alltägliche Leben und dazu gehörten auch die ganz menschlichen Bedürfnisse. Das Fragment eines Nachttopfs, welches uns die Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück freundlicherweise zur Verfügung stellt, zeigt in einer Darstellung passenderweise gleich seinen korrekten Gebrauch.

Osnabrücker Handschlag

Federzeichnung des Osnabr. Handschlags, Landesarchiv Thüringen, Staatsarchiv Gotha, Geheimes Archiv A VII Nr. 12, Bl. 334

Bei Verhandlungen heißt es heute häufig, dass man an einem Tisch zusammenkommt. Das dies in Bezug auf die Friedensverhandlungen in Osnabrück nicht wörtlich zu nehmen ist, belegt die Federzeichnung aus dem Staatsarchiv Gotha. Sie zeigt die Sitzordnung der Abgesandten beim sogenannten Osnabrücker Handschlag im schwedischen Quartier, durch den man den Osnabrücker Frieden besiegelte. Bei der Sitzordnung achtete man streng auf die Hierarchien und verteilte die Abgesandten auf verschiedene Tische.

Johan Axelsson Oxenstierna

Porträt von Johan Axelsson Oxenstierna, Mitte des 17.Jh., Museum Lindau, Foto: Christian Flemming

Er war vielleicht die schillerndste Persönlichkeit unter den Abgesandten in Osnabrück: Graf Johan Axelsson Oxenstierna af Södermöre, Sohn des schwedischen Reichskanzlers. Seine Gelage waren berüchtigt, daher entwickelte sich das schwedische Quartier zum gesellschaftlichen Mittelpunkt Osnabrücks. Oxenstierna war ein Verfechter der Alternativsukzession, die das Fürstbistum Osnabrück für die nächsten 150 Jahre prägen sollte.

Bischofsstab

Bischofsstab von Johannes Bisschopinck, Mitte des 17.Jh., Diözesanmuseum Osnabrück, Foto: S. Kube

Der Osnabrücker Fürstbischof Franz Wilhelm von Wartenberg vertrat das Bistum bei den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden zwar eigentlich selbst, aber er hielt sich häufig in seinem zweiten Hochstift Regensburg auf. In seiner Abwesenheit wurde er vom Osnabrücker Generalvikar Johann Bischopinck vertreten, der regelmäßig Bericht erstattete. 1657 wurde Bischopinck Weihbischof von Osnabrück. Sein kunstvoll gestalteter Bischofsstab ist heute Teil der Dauerausstellung unseres Museums.

Digital – „Museum to Go“

heißt die Reihe auf unserem YouTube-Kanal, in der Bistumsgeschichte spielerisch lebendig wird! Die Serie wird 2023 fortgesetzt. Im Mittelpunkt: die Gesandten und ihr Ringen um den Westfälischen Frieden!

Neuigkeiten dazu finden Sie hier:

Inklusion

Leider sind Museen und Ausstellungen noch immer Orte, von denen viele Menschen ausgeschlossen sind. Nutzer*innen von Leichter Sprache zum Beispiel. Das sind Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch die, die gerade erst beginnen, Deutsch zu lernen oder (noch) Analphabten sind.

Menschen den Zugang zum Diözesanmuseum zu ermöglichen, verstehen wir nicht als Option, sondern als Verpflichtung.

Nach dem Dom- und dem Museumsführer in Leichter Sprache erscheint in diesem Sommer ein Infoheft zum Westfälischen Frieden, das erstmals umfassend über die Vorgeschichte, die Verhandlungen und den Friedensschluss informiert.

Das Heft wird von einer inklusiven Redaktion erarbeitet und ist auf Leichte Sprache geprüft.

Dazu wird es auf unserer Webseite Arbeitsblätter geben, die insbesondere Förderschul*lehrerinnen ermöglichen sollen, das Thema im Unterricht zu behandeln.

Informationen dazu

telefonisch unter: 0541/ 318-487.